めっき学校 報告コラム 第6回~樹脂を鍍金する力を!~

9月になってからはだいぶ気温も落ち着いて、過ごしやすくなりましたね。ただ、学校の日にやたらと雨に降られてちょっと大変でした。

今月は前から少し気になっていたプラスチック上へのめっきについての授業があったので、それについて書いていこうと思います。

無電解めっき

ぼくが普段仕事でやってる電気めっきは前にも書いたように電気の力を使ってめっきをするので、そもそも電気の流れないものにはめっきができませんし、他にうちでやっている溶融亜鉛めっきも熱せられた亜鉛が鉄と合金になるのでめっきが付きます。

ですが、金属でないプラスチックにはこれらのめっきが使えません。なのでプラスチックにめっきをする場合は無電解めっきを使います。

どうして付くの?

無電解めっきは簡単に言うと、化学反応をつかってめっきをしていきます。

まずは電気めっきの時と同じように脱脂液で汚れを取り、そのあとエッチングをします。

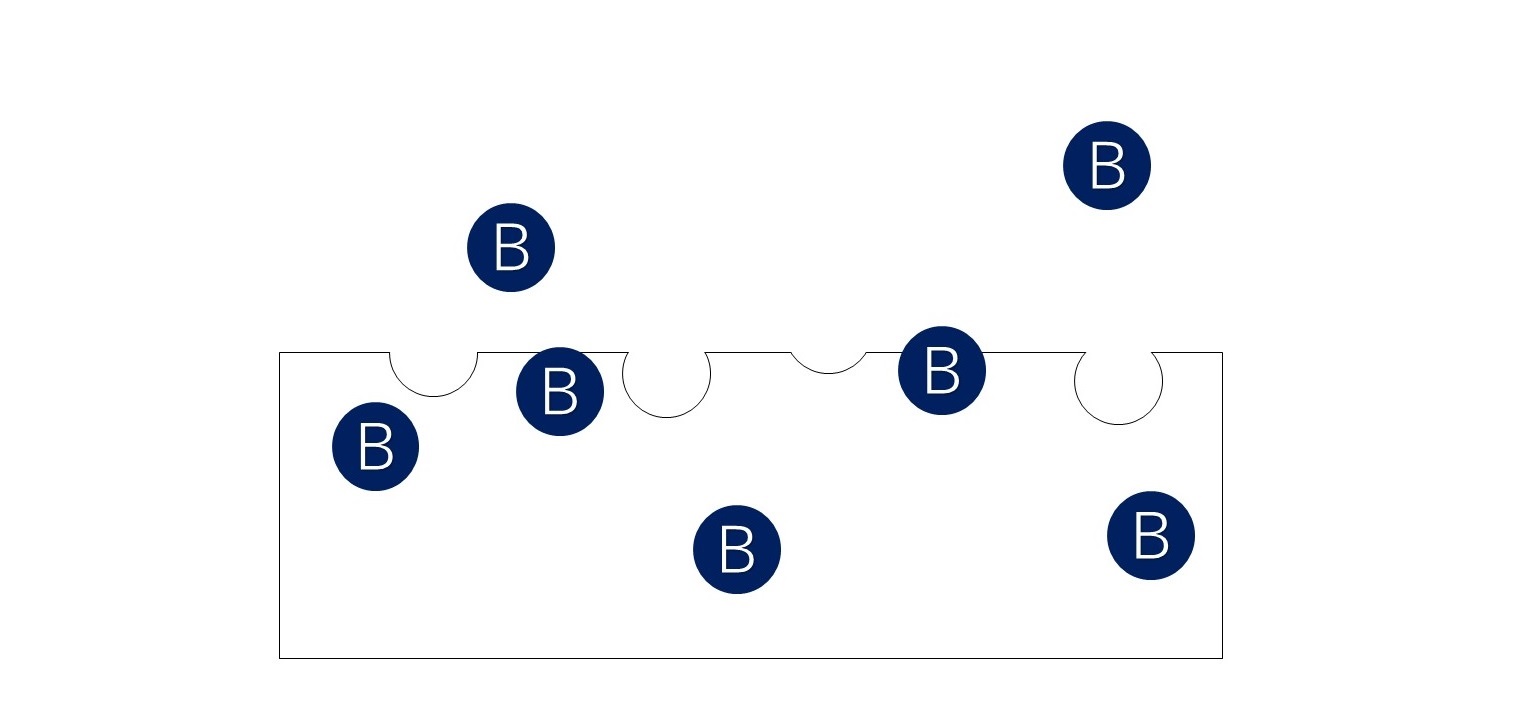

エッチングとは表面をあえて荒らしてめっきをのりやすくすることです。具体的には表面付近にあるブタジエンをクロム酸によって溶かすことで、アンカー(デコボコ)が生じます。

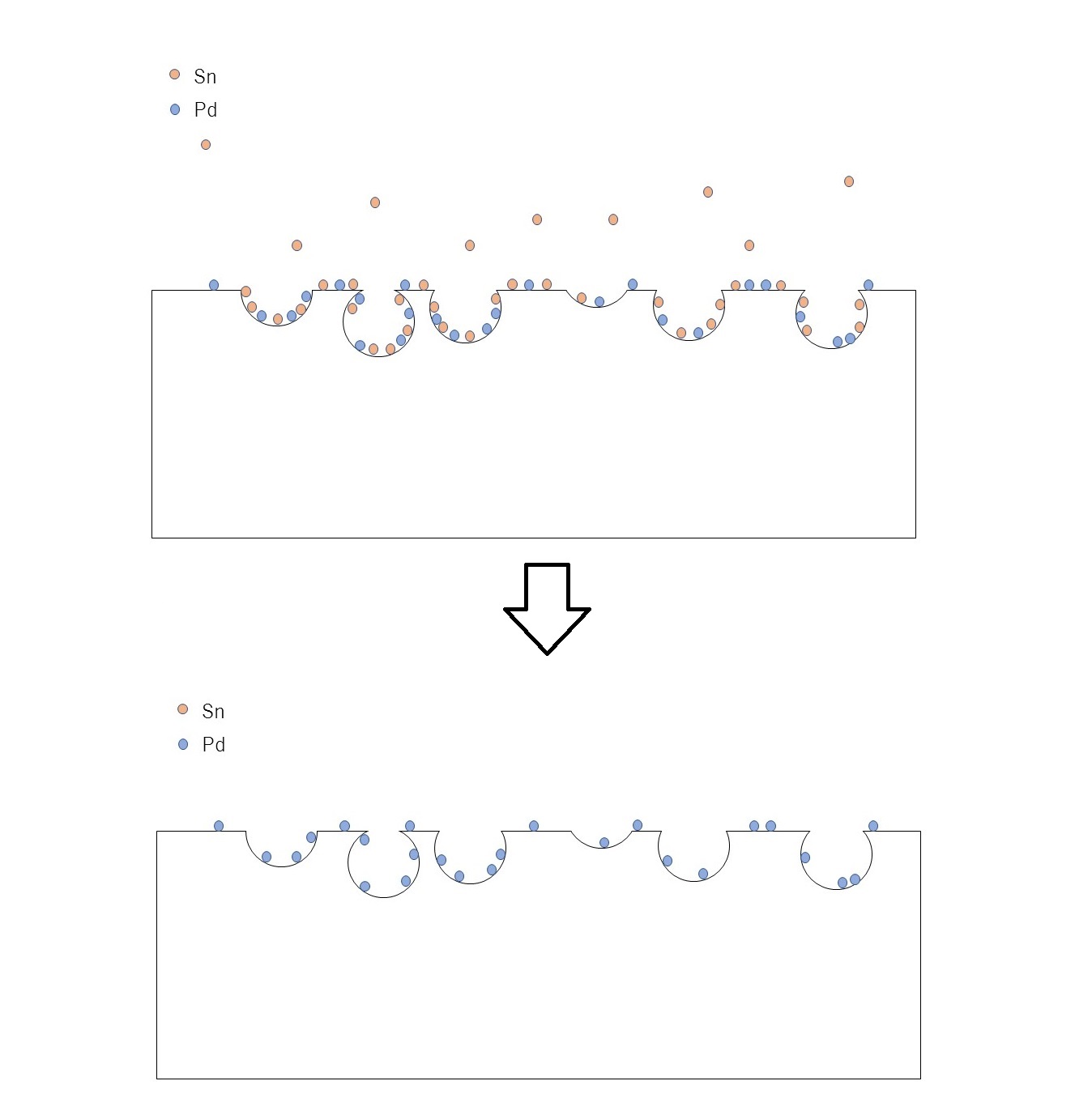

そのあと、塩酸で表面についてしまったクロム酸を除去して、Pd-Snコロイドを使ってPd触媒を付与します。この時いっしょにSnも付いてしまうので、硫酸を使って除去します。

ここまでが前処理でこの後にやっと無電解めっきをすることができます。

例えば無電解ニッケルめっきをするときはプラスチック表面のPdを触媒として(つまり化学反応が起こるためのきっかけになる)めっきが付きます。さらに表面にニッケルが付いたことで電気が流れるようになり、その上に様々なめっきを乗せることができるようになります。

いかがでしょうか?ぼくも自分で書きながら、わかったような わからないような、、、って感じですけど、つまりプラスチックに無電解めっきをするためには凹凸とPdが必要だってことでしょうか。プラスチック上のめっきは普段からよく見ますけどなかなか難しいことをしてたんですね。それではまた次回に。