めっき学校 報告コラム 第11回~表面粗さのレベリング~

2月には前のコラムにも書きましたが、技能照査試験がありました。内容は中和滴定を2種類とニッケルめっきです。めっきの方はうまく付いたのですが、中和滴定の方が片方 滴定液を少し入れすぎてしまい、若干失敗してだいぶ焦りましたが、なんとか合格できたようです。

最後の定期試験も2月に終わったので、あとはほとんど実技メインの授業になります。

2月の実技は耐食性や硬さ試験などめっき後の機能についての試験のためのテストピースを作ることがほとんどでしたが、いくつか試験もやったので今回はそれについて書いていこうと思います。

粗さ試験

今回の実験は表面粗さの試験です。つまり、表面がどれくらい凸凹しているのかを測る試験で、これは測りたい金属表面に針を立てて、それでなぞり針の振動で表面粗さを測ります。なんかレコードみたいですね。

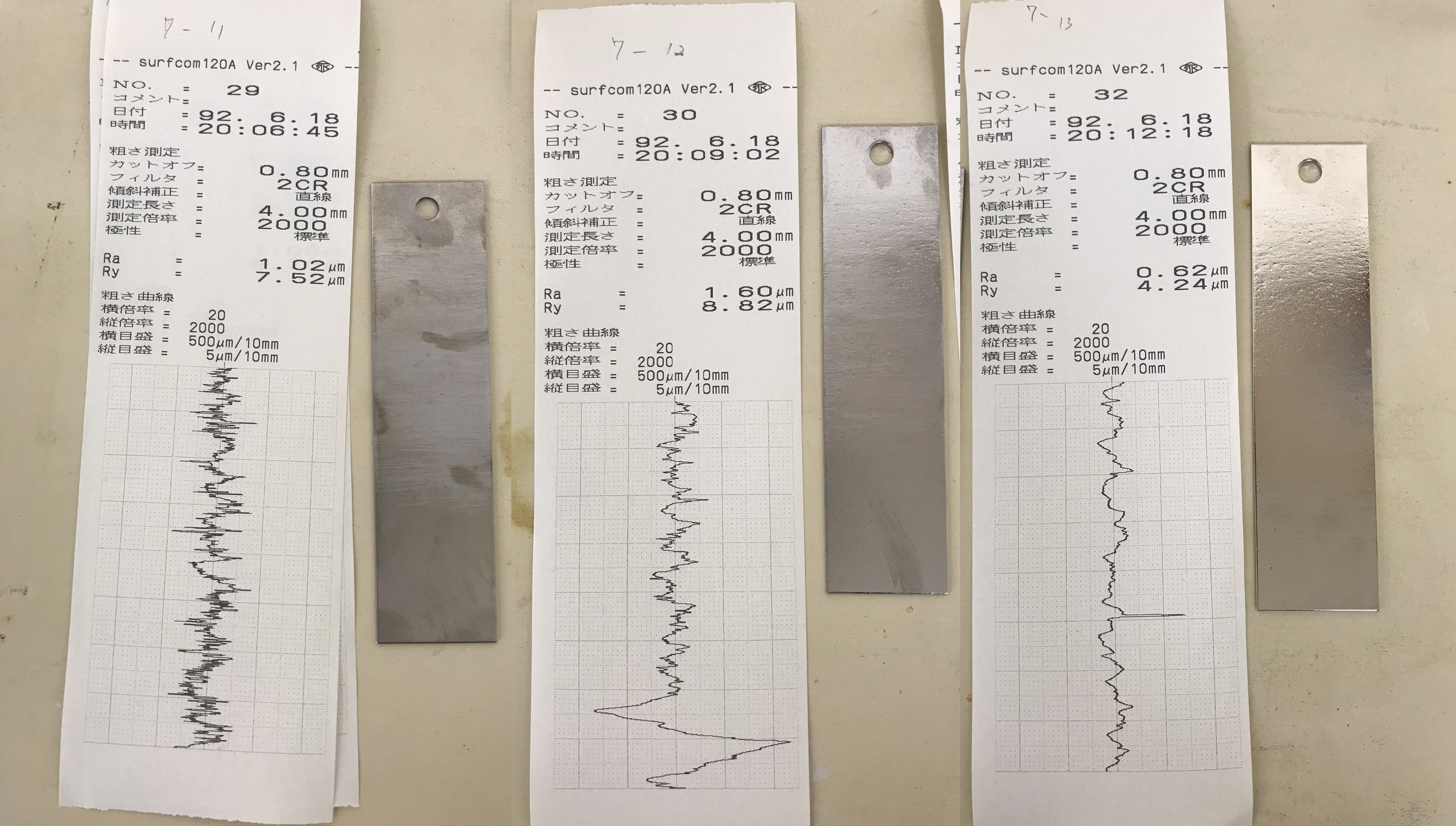

今回の試験では鉄板にヤスリで傷をつけたもの(11番)と、それを化学研磨したもの(12番)、ニッケルめっきを付けたもの(13番)、の3種類のテストピースを用意し、表面粗さを測定しました。この3つはヤスリをかけるとき、横に並べて一緒に傷をつけたので、ほとんど同じ傷が付いているはずです。

結果

結果は次のようになりました。レシートのギザギザの線が針の振動です。

これを見ると11番の傷をつけたままのテストピースは針の振動数(山の数)が一番多いですね。つまり傷の数が他の2つよりも多いことが分かります。

12番の化学研磨したものは2つ大きなピークがありますが、それを除くと振動数が少なくなりました。ここから化学研磨によってテストピースの表面が溶かされて浅い傷が目立たなくなったことが分かります。

13番のニッケルめっきを付けたものは1つ大きなピークがありますが、それを除くと振動数が少なくなり、さらにピークの角が他の2つ比べると丸くなっています。これはニッケルめっきによって浅い傷は埋まってしまったことと、傷が埋まりきらなくても角が埋まりなだらかになったことが分かります。

今回の実験では粗さ測定のついでに化学研磨とめっきのレベリング作用(傷を埋める作用)の復習をしました。2つを比べて見れることと、結果が数値だけでなくアナログ的に出てくるので感覚的にわかりやすい実験だったので面白かったなと思います。

それではまた次回に。